放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

“这不是终点,这是新航路的起点。”北京时间10月14日6时16分,李晓斌发了一条朋友圈信息。

英国当地时间13日21时30分(北京时间14日4时30分),由宁波舟山港首航的“伊斯坦布尔桥”货轮抵达英国弗利克斯托港,标志着全球首条中欧北极集装箱快航(以下简称“中欧北极快航”)成功通航,“冰上丝绸之路”顺利开辟。作为中国到欧洲主流基本港间最快的集装箱航线,其还连接起德国汉堡港、波兰格但斯克港、荷兰鹿特丹港。

“伊斯坦布尔桥”货轮靠泊英国弗利克斯托港

“伊斯坦布尔桥”货轮靠泊英国弗利克斯托港

自9月23日中欧北极快航开启首航,李晓斌就时常在朋友圈发布其航程动态。李晓斌是海杰航运(香港)有限公司(以下简称“海杰航运”)的首席运营官,这家成立于2022年的初创企业,总部和运营团队均位于上海,主要运营“一带一路”方向的细分市场航线,也是本次组织开行中欧北极快航的船公司。

这段时间,中欧北极快航备受关注,与其首航的时间节点有一定关系——9月12日零时起,波兰关闭所有通往白俄罗斯的公路和铁路边境口岸,直至25日凌晨重新开放。“我们并不能准确预见中欧班列开行途中的地缘局势变化。”李晓斌曾这样对记者说,不过基于对中欧班列可能存在的困难点和风险点的观察和思考,早在3年前,公司便开始推动北极航线的落地,今年七八月就在谋划首航。

一家上海的船公司为何选择在宁波舟山港进行新航线首航?李晓斌介绍,公司在全球拥有约80人的团队,其中上海就有50多人,同时在国内的宁波、青岛以及海外的新加坡、埃及等重点港口都有派出人员,跨域协调港口、货代等资源。其中,中欧北极快航在国内串起青岛、大连、上海、宁波等主要港口,上海货物占首航货源的25%,而从宁波舟山港首航,是出于货源准备、组织时间先后等综合考虑。

换个角度看,这也正是长三角世界级港口群建设和上海国际航运中心服务能级跃升的题中之义,船公司可以优化自身开行方案、提供更加贴近市场的产品,货主可以选择就近、船期适宜的出海港口,实现双赢。

“不是太完美”

10月17日,记者在位于上海的国际港务大厦内的海杰航运总部见到了刚刚出差返沪的李晓斌,这里就在2025北外滩国际航运论坛举办地世界会客厅一旁,步行仅需几分钟。当首航开启后,李晓斌就踏上了一段长达半个月的出差,“保障首航顺利靠泊、货物疏散自然是重中之重”。李晓斌说。伴着窗外的汽笛声,他向记者讲述了首航背后的故事。

海杰航运首席运营官李晓斌在办公室内

海杰航运首席运营官李晓斌在办公室内

“不能说没有料想到,只能说‘不是太完美’。”李晓斌的话语中带着一丝惋惜。

10月8日前,在北极航道上,首航货轮如预期那般,“一路风平浪静,高速安全通过”,自出发至离开北极航道,仅用15天。李晓斌透露,“在此期间,连破冰船都没用到”。

可货轮行至前往英国的必经之路北大西洋时,却突遭季节性风暴,其剧烈程度远超预期。为确保安全,货轮不得不选择比较保守的减速航行,这段航程由计划的3天被迫延长至5天,使得抵达第一卸货港英国弗利克斯托港的时长由计划的18天变成了20天。这便是李晓斌惋惜的由来。

首航航行示意图

首航航行示意图

“虽然效率很重要,但是安全更加不能忽视。”李晓斌这样说。数据显示,首航出口产品中,新三样(锂电池、光伏产品和新能源汽车)客户产品占到40%,“保护好货主委托运输的电池、汽车等高价值物品”,这也是做出减速航行决定的重要依据。

尽管“不是太完美”,但依然创造了历史。20天,从中国到英国,仍然是集装箱海运的最短时间。

“伊斯坦布尔桥”货轮在英国弗利克斯托港进行卸货作业

“伊斯坦布尔桥”货轮在英国弗利克斯托港进行卸货作业

中欧北极快航主打“快”。要实现快,除按照既定航线顺利完成航行外,“直靠”也是重要一环。简单说就是,船到港口前,码头泊位就已等着,可以直接靠泊。若是不能直靠,按照惯例,等待泊位空出来,要“短则一两天,长则三五天”,白白浪费时间。为了实现直靠,创造最快,今年5月,李晓斌等高管便来到欧洲密集走访了多个港口,提出直靠这一设想。

出发之前,李晓斌一行人做好了进行大量说服工作的准备,但由于航线的载货体量小且今年航次不多,大家心里没底。出乎意料的是,英国弗利克斯托港等港口运营方纷纷表示支持。李晓斌分析,这些港口运营方完全是从支持创新型产品的角度出发,认为“这个事情很有意义,因此即使有再多困难,也要提供直靠泊位”。

回过头想,这场北大西洋上的季节性风暴,成了检验这些港口承诺的试金石。弗利克斯托港是英国最大的集装箱港口,与OA联盟等超大型航运运营商有着稳固且严格的服务保障合作,岸线泊位本就紧张。即使货轮如期抵达,寻找泊位窗口亦非易事;现实情况更是雪上加霜,“晚了两天”。

随着天气的变化,每天的到港时间都在变,李晓斌回忆,“最多的一天,和港口沟通了三四次靠泊时间,几乎是我调整一次,他们就改一次”。而且,这不仅涉及泊位,港口运营方还帮助反复协调靠泊所需的引航员、拖轮等时间,这些事务原本都在码头业务范围之外。

此次首航还遇到了更为棘手的问题——荷兰鹿特丹港罢工,导致港口停摆。原本该港是停靠欧洲的第二站,后来只得临时调整停靠港口顺序,第二站变更为德国汉堡港,同时将鹿特丹港调整为最后一站。“我们的目标依然是所有港口都只考虑直靠。”李晓斌说话很硬气。

“会热起来”

一些首航尝鲜客户已享受到中欧北极快航的红利。

宁波领贤国际货运代理有限公司有60多个集装箱货柜登上首航货轮。公司营运副总何红芬表示,时效上缩短明显,客户体验“物有所值”。来自义乌的浙江盈和国际物流有限公司也参与了首航,此次发往欧洲的货物以日用百货、小家电等为主。由于目的港是鹿特丹港,受罢工影响未能如期到港,“但航线运营的各种条件已经具备,船公司有能力准时抵港”。公司相关负责人李昊不忘给运营方打气。

外贸人说起中欧北极快航时都很激动。船刚出发时,宁波艾肯智能科技有限公司总经理张仁顺就激动地对记者说:“你看到了吗?宁波到欧洲的北极航线是个好事情,值得关注。”

虽然未能参与首航,但因欧洲是艾肯智能的主攻市场之一,张仁顺非常关注航线动态。在他看来,国际局势动荡和全球变暖等因素叠加,“这条航线即使前期亏钱,也要去尝试、去推动”。他说这话时,前往欧洲的中欧班列正暂时中断并滞留白俄罗斯边境,以往中欧班列也是张仁顺为跨境电商和紧急下单的客户发货的首选,未来他无疑多了一个选择。

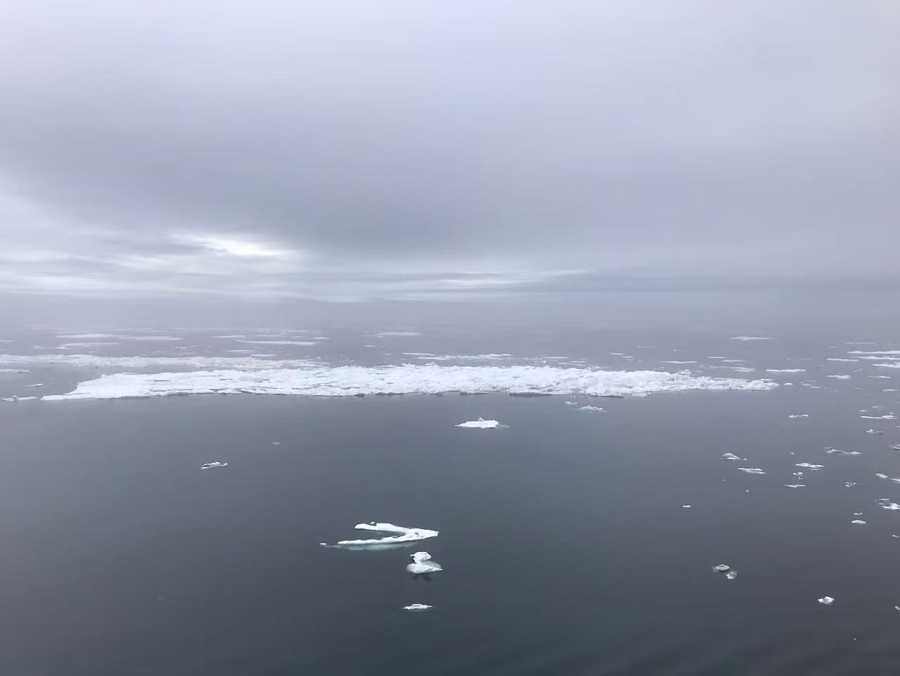

作为连接中国与欧洲的国际航运新通道,冰上丝绸之路在国内的热度逐渐攀升。外贸人对于运输方式的选择,通常会考虑货型匹配、运费、时效和安全稳定性等因素,简而言之就是寻找成本与收益的均衡点。在这一点上,中欧北极快航拥有独特的优势。随着全球气候变暖,北极的冰情将逐年减弱,冰盖的消融速度和覆盖范围都将有所改变,特别是在夏季通行窗口期内将更利于船舶通行。

同时,在航运业有个惯例,一条航线要健康运营,要有货型匹配且长期稳定合作的主力客户托举“基本盘”,一位货代表示,“至少要提前预订掉七成到八成的仓位,剩余的放出来做散仓,不然就会亏仓。”主力客户从哪里来?李晓斌解释:“新三样、跨境电商,传统贸易中中欧班列运输的一些机电产品,以及需要高时效、高确定性的细分客户,都是我们的目标群体。”数据显示,首航出口产品中,除了新三样产品占比40%,跨境电商及中欧班列客户的产品则占比20%。

中欧北极快航首航时北极航道中的浮冰

中欧北极快航首航时北极航道中的浮冰

李晓斌认为,经历了首航,不少观望者正变得“愿意尝试”。以包括新三样在内的大型重点客户为例,虽然北极航线的海况温度适合热敏货物和时效性要求较高的商品运输,优势显而易见。但在首航前,这些客户多少持怀疑或等待的心态,直到货轮以最快时效安全抵达欧洲后,“他们的想法完全改变了”。

从市场定位上看,中欧北极快航与中欧班列的目标客群有一定重叠。一家义乌货代公司做过测算,中欧北极快航的单个集装箱运输成本约4500美元,相比中欧班列可节约2000多美元,降本超30%,时效上还能快约一周;相比经过苏伊士运河的中欧快线仅贵200美元,但时间却能节约一半。

对于中欧北极快航,也有外贸人表达了担忧,比如按照现有定价是否能长期健康运营、未来运价能否保持稳定等。船公司的运输成本尤为关键,关乎着长期运营和运价稳定。相比传统海运,该航线最大的不确定性在于破冰费用。

对于这些疑问,李晓斌回应:“破冰船的最高费用仅与苏伊士运河的过闸费用相当。”据他介绍,目前北极每年的航运通行窗口在7月至11月,能发出约16个航次,其中7月、11月冰情最为严重,也是破冰花费最多的时间,极端情况下破冰距离可达1600海里。

解决了客户痛点,蹚通了商业模式,中欧北极快航才有望稳定运营。“在保证安全的情况下,未来我们也愿意去试水通过这条航线发货。”张仁顺坚信,“这条航线会热起来。”同时,一位货代畅想着一个场景:航线越来越火,多个船公司的多艘货轮来回跑,到那时,“破冰船都不用天天开了”。

“备份通道”

9月,中欧班列“卡在”途中,让通道安全这个“隐患”浮现。

3年前,因感受到中美贸易摩擦的影响,海杰航运便从主打美国航线转型做“一带一路”市场。也正是此时,他们敏锐地观察到中欧班列可能存在的风险点,便开始推动北极航线商业试运行的落地。

3年间,海杰航运完成了筹备工作,包括船体结构加强、硬件设备升级以及人员培训取证等工作。根据中国船级社的要求,持有北极通行证书才能在极地航行。为此,海杰航运针对船员极地证书的培训早已开展,“三年间,一些船员陆续在上海、青岛等地接受相应培训”,包括实地航行试验等,最终获得相关证书,确保极地航行开展,这才有了这一“备份通道”。

“伊斯坦布尔桥”货轮靠泊德国汉堡港

“伊斯坦布尔桥”货轮靠泊德国汉堡港

在海杰航运的未来业务版图中,公司正探索更为多元的出海“替代方案”——中欧北极快航将与经由“中国—苏伊士运河—亚得里亚海”的东欧快航直达航线(以下简称“东欧快航”)互为备份和补充。夏季常态化开行北极航线,冬季依托东欧快航航线,形成“双环联动”格局,全年为中国至欧洲基本港提供快速、稳定的运输服务。

“深圳一家龙头企业就是非常典型的例子。”李晓斌回忆,今年7月,此前尚未合作的该企业忽然找上门来,原来相关负责人得知中欧北极快航即将开出的消息,“很有兴趣”。虽然他们最终选择了先观望一下首航情况,而将客户亟须的机电设备、储能产品等通过东欧快航出口。李晓斌有信心,明年航线正式上线后,有望形成夏季与冬季两条航线的联动替代。

有了首次试水,欧洲的几个合作港口期待着,“明年能够常态化运营这条航线”。谈及未来开行计划,李晓斌表示,公司计划于明年投入更多的冰区加强型船舶运力,初步实现夏季通航区间的周班或双周班固定航线布置;“未来3至5年,随着破冰船、能源动力等技术进步,有望将通航期提升到8至10个月”,同时随着更多航运企业加入,航次也将逐步加密。远期来看,将进一步完善冰区适航船舶的规范和设计,加强冰区船队建设,努力实现中欧北极快航全年通航。

2018年《中国的北极政策》白皮书发布,明确提出中国愿依托北极航道的开发利用,与各方共建“冰上丝绸之路”。长三角无疑将挑起重担。一方面,长三角造船业实力雄厚,上海、南通乃至县级市靖江,各有各的拿手好戏,造就了造船业的一个传说——“全国造船看江苏,江苏造船看靖江”,未来可为破冰船、冰区运输船舶的研发、制造提供支撑;另一方面,长三角不仅坐拥上海港、宁波舟山港两座“全球大港”,近年来正合力打造世界级港口群,这一区域产业基础雄厚、经济腹地广阔,将成为扩大高水平对外开放的关键所在。

长宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。